一人親方が提出すべき安全書類は?種類や作成方法を解説!

更新日 / 2026.1.07

一般社団法人一人親方労災保険組合 代表理事

社会保険労務士法人やさか事務所 代表社員 / 常磐労働福祉協会 会長兼代表理事

建設業では、工事の際に「安全書類」を提出する必要があります。それは、一人親方も例外ではありません。安全書類は種類が多いため、何を提出すればいいか分からないという方もいるでしょう。

本記事では、一人親方が提出すべき安全書類について、全国建設業協会が定めた様式(全建統一様式)をベースにご紹介します。作成方法や社会保険加入状況欄の記載方法についても解説するので、ぜひ最後までご覧ください。

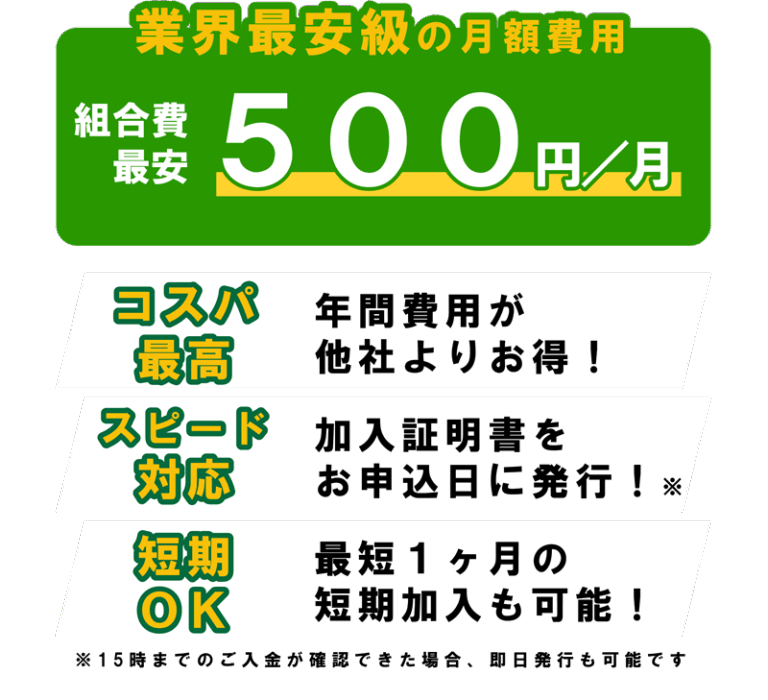

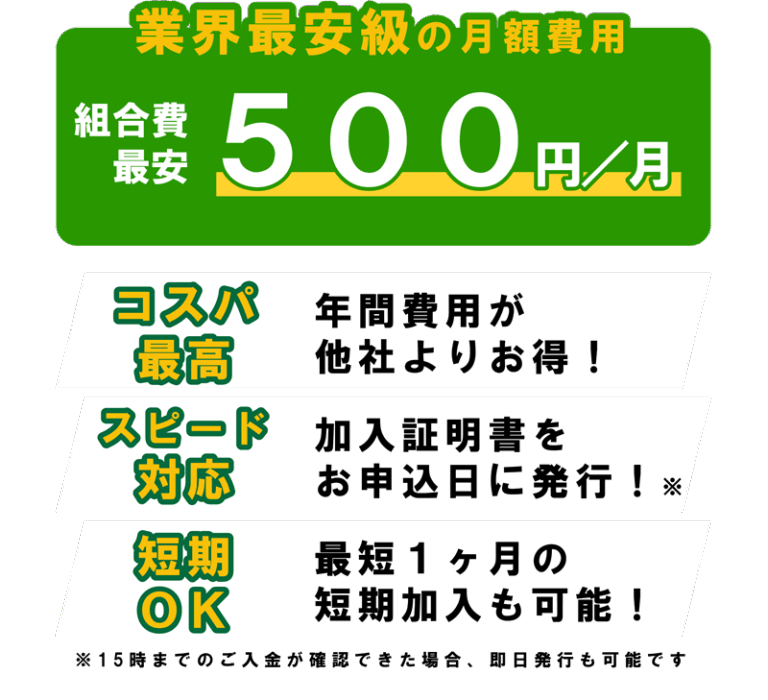

一人親方労災保険に安く入るには?

組合費での比較がおすすめ

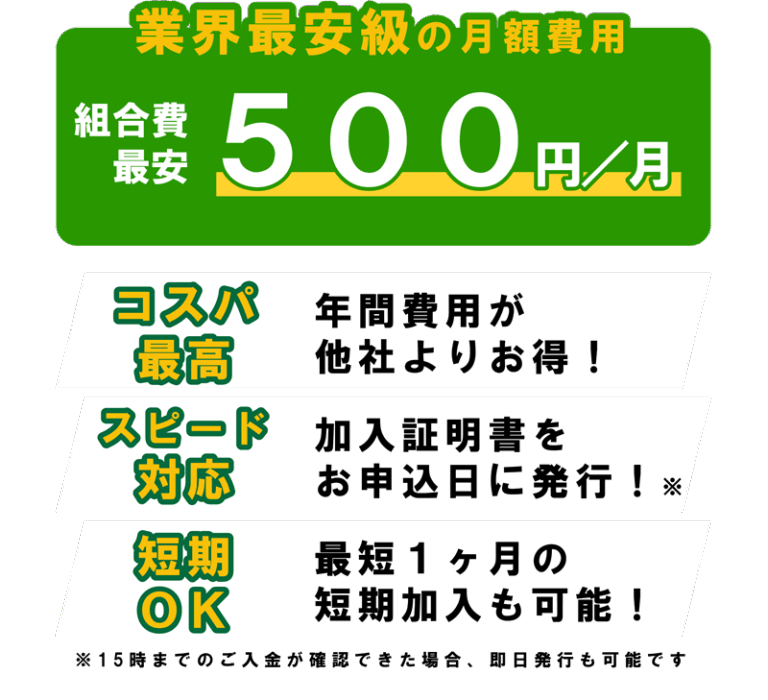

一人親の労災保険の特別加入は国が用意した制度であるため、どこの団体からご加入いただいても労災保険料も補償内容も変わりません。そのため比較すべきポイントは団体ごとに違う組合費。

業界最安値で加入したいのであれば、業界最大手の「一人親方労災保険組合」がおすすめ。組合費は月額たったの500円です。

一人親方労災保険組合なら……

- 組合費は業界最安値の月額500円

- 加入証明書は即日発行

労災保険選びに迷ったら、まずは一人親方労災保険組合をチェック。手続きはたったの3分でできるので、これを機会に加入を検討してみてください。

安全書類とは

安全書類とは、現場の環境や作業の安全を守るために必要な書類の総称です。「労務安全書類」や「グリーンファイル」とも呼ばれており、主要な書類だけでも20種類以上あります。

工事の体制や作業員、作業内容の把握を目的として、作業の規模に関わらず提出しなければいけません。安全書類には、事故を未然に防ぎ作業員の命を守る役割があります。また、安全書類は管理者と作業員の関係性を明確にするためのものです。

万が一事故が起こった際の「責任の所在」を明らかにでき、作業員の安全や権利を守ることにも繋がるでしょう。

一人親方労災保険に安く入るには?

組合費での比較がおすすめ

一人親の労災保険の特別加入は国が用意した制度であるため、どこの団体からご加入いただいても労災保険料も補償内容も変わりません。そのため比較すべきポイントは団体ごとに違う組合費。

業界最安値で加入したいのであれば、業界最大手の「一人親方労災保険組合」がおすすめ。組合費は月額たったの500円です。

一人親方労災保険組合なら……

- 組合費は業界最安値の月額500円

- 加入証明書は即日発行

労災保険選びに迷ったら、まずは一人親方労災保険組合をチェック。手続きはたったの3分でできるので、これを機会に加入を検討してみてください。

一人親方が提出すべき安全書類

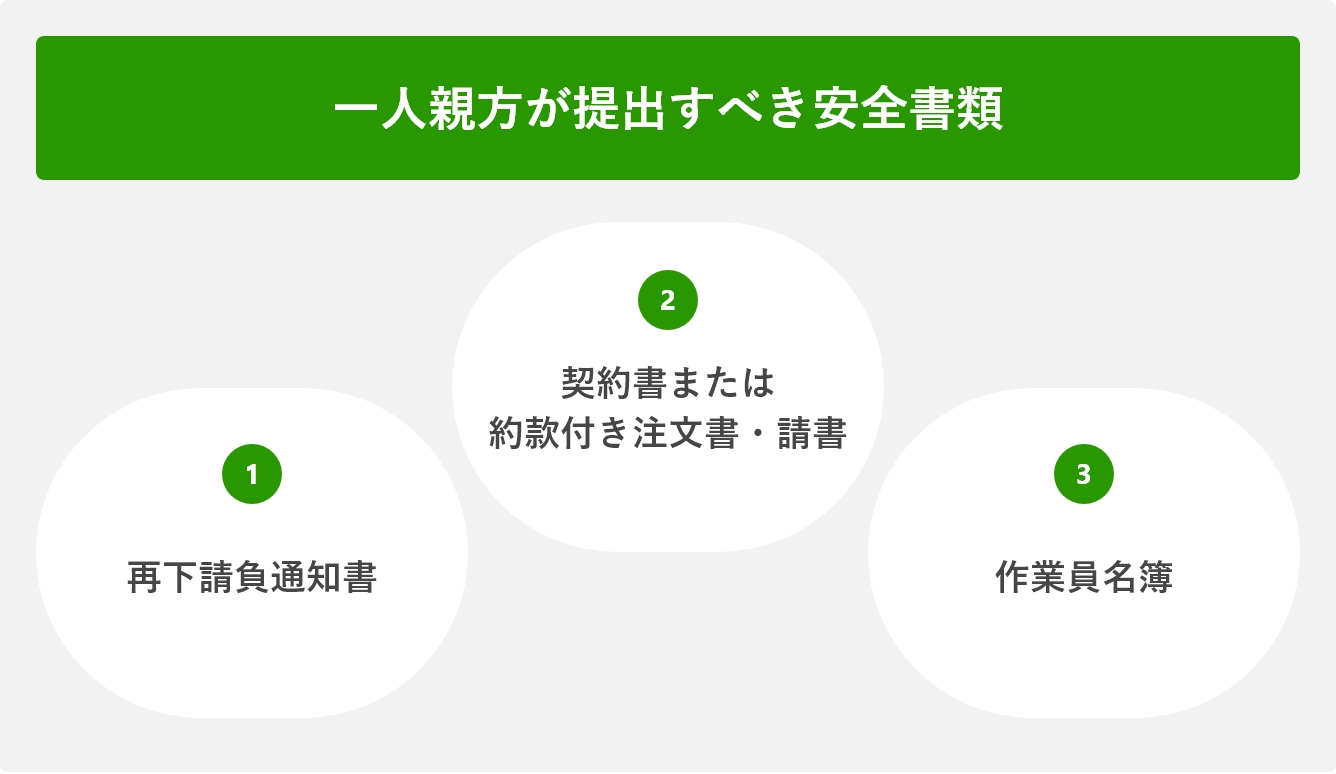

作業内容に関わらず、一人親方が提出すべき安全書類は上記3つです。安全書類の種類によって、記載しなければいけないことが違います。それぞれの書類の意味を理解して作成しましょう。

それぞれの書類について、目的や位置づけを詳しく見ていきます。

①再下請負通知書

再下請負通知書とは、一次下請以下の下請契約を元請に報告するための書類です。

ほとんどの工事は、一人親方を含めさまざまな会社が協力して施工しています。工事の規模が大きくなるほど一次、二次、三次と下請業者が増えていくでしょう。これらの下請契約が増えると、元請が全ての下請を把握することが困難です。

そこで作成するのが、再下請負通知書です。再下請負通知書を作成することで、元請が現場に出入りする下請を把握でき、工事が安全・適切に行われているかを確認することができます。

②契約書または約款付き注文書・請書

一人親方の場合、口頭で工事を頼まれることも多いかもしれません。口頭だけの契約では、元請や別の下請とのトラブルが発生する可能性があります。

契約書を交わすことは、建設業法においても義務付けられています。工事を請け負う際は、必ず「契約書」または「約款付き注文書・請書」を作成しましょう。

③作業員名簿

下請ごとに何人の作業員がいて工事現場全体の作業員が何人か、下請が多いほど元請は把握できません。そのため作業員名簿を作成・提出して、どれくらいの人数が工事現場で作業するかを元請に報告する必要があります。

一人親方の場合、基本的に作業員は自分1人だけなので自分だけ記載して提出します。ただし、一時的に雇用している場合はその従業員も忘れずに記載しましょう。

作業員名簿は、建設業法によって作成が義務付けられています。

一般社団法人一人親方労災保険組合 代表理事

一人親方労災保険に安く入るには?

組合費での比較がおすすめ

一人親の労災保険の特別加入は国が用意した制度であるため、どこの団体からご加入いただいても労災保険料も補償内容も変わりません。そのため比較すべきポイントは団体ごとに違う組合費。

業界最安値で加入したいのであれば、業界最大手の「一人親方労災保険組合」がおすすめ。組合費は月額たったの500円です。

一人親方労災保険組合なら……

- 組合費は業界最安値の月額500円

- 加入証明書は即日発行

労災保険選びに迷ったら、まずは一人親方労災保険組合をチェック。手続きはたったの3分でできるので、これを機会に加入を検討してみてください。

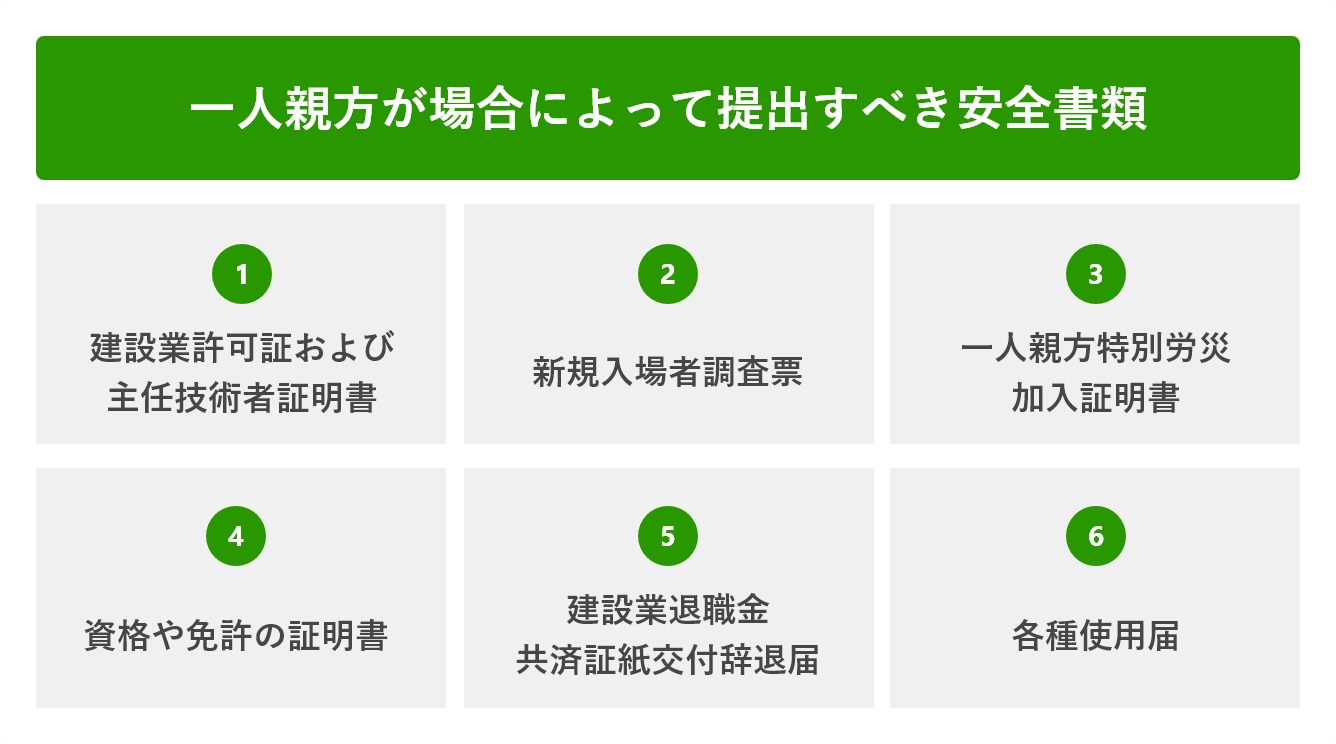

一人親方が場合によって提出すべき安全書類

作業の内容などによって、一人親方が提出すべき安全書類は上記の6つです。それぞれの書類について、詳しく見ていきましょう。

①建設業許可証および主任技術者証明書

請負金額が500万円以上の工事は、建設業許可証を取得していなければ請け負うことができません。そのため、請負金額が500万円以上の工事を請け負う場合は、建設業許可証を取得して提出する必要があります。

また、建設業許可証を取得している場合は主任技術者を設置する必要があるため、主任技術者証明書も合わせて提出しなければいけません。請負金額が500万円以下でも、建設業許可証を取得している場合は、提出する必要があるため注意しましょう。

②新規入場者調査票

新規入場者調査票とは、氏名や生年月日、血液型、住所、緊急時の連絡先などの作業員情報をまとめた書類です。その名の通り、初めての現場で作業する際に作成・提出しなければいけません。

安全衛生管理を目的とした書類であり、万が一事故が起こった際に作業員の情報を取得するための重要な書類です。

③一人親方特別労災加入証明書

契約の際、元請から労災保険への加入を求められることも少なくありません。労災保険に特別加入していることを証明するために、加入証明書を提出しなければいけない場合があります。

一人親方は、労災保険に特別加入できます。まだ加入していない方は、万が一に備えるためにも労災保険には加入しておきましょう。

④資格や免許の証明書

工事によっては、特定の資格や免許がなければできない作業を伴うこともあります。その場合は、必要な資格や免許の証明書を提出しなければいけません。契約の際に作業内容を確認して、準備しておきましょう。

⑤建設業退職金共済証紙交付辞退届

建設業には、建設業退職金共済制度(建退共制度)という国が作った退職金制度があります。工事によっては、建退共制度の掛け金相当の額が代金に含まれています。

しかし、他の退職金制度に加入しているなどの理由で、建退共制度に加入しない方もいるでしょう。その場合は、証紙の交付を辞退するために辞退届を提出する必要があります。

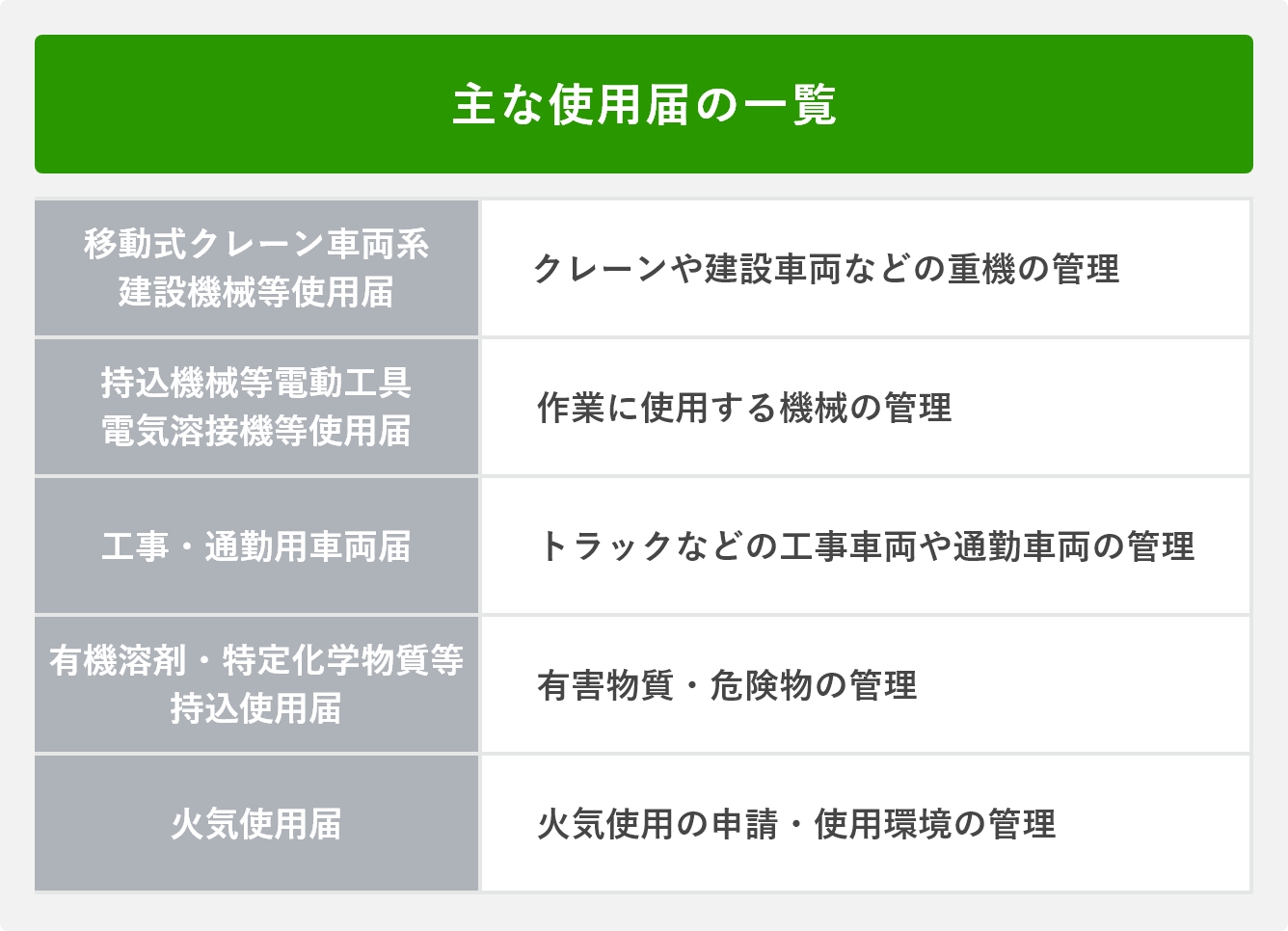

⑥各種使用届

特定の車両や機械、工具などを使う際は、使用届を提出する必要があります。主な使用届は、上記の5つです。それぞれ、使用するものにあった使用届を提出しましょう。

一般社団法人一人親方労災保険組合 代表理事

取得しなければならない建設業許可や設置が義務付けられている主任技術者などと異なり、一人親方が労災保険に特別加入するかは任意です。そのため加入せずに作業をおこなっても、それは一人親方の自由であり、本来咎められるものではありません。

しかし、建設業においては「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律」が施行され、建設現場における安全確保の一環として特別加入を促進しています。そのようなこともあって、労災保険に特別加入していない一人親方は現場への入場を断られることも増えています。

現場に入らなければ仕事をおこなうことはできません。また一人親方の仕事は怪我や事故が付き物となっています。そのため現在では、万が一に備えて労災保険に加入していることを証する労災保険加入証明書の提出は義務であるといっても過言ではないでしょう。

一人親方労災保険に安く入るには?

組合費での比較がおすすめ

一人親の労災保険の特別加入は国が用意した制度であるため、どこの団体からご加入いただいても労災保険料も補償内容も変わりません。そのため比較すべきポイントは団体ごとに違う組合費。

業界最安値で加入したいのであれば、業界最大手の「一人親方労災保険組合」がおすすめ。組合費は月額たったの500円です。

一人親方労災保険組合なら……

- 組合費は業界最安値の月額500円

- 加入証明書は即日発行

労災保険選びに迷ったら、まずは一人親方労災保険組合をチェック。手続きはたったの3分でできるので、これを機会に加入を検討してみてください。

一人親方が安全書類を作成する方法

安全書類は様式が明確に定められていないため、作成するにあたっては下記2つのパターンが考えられます。

①元請独自の様式で作成する場合

②様式に決まりがない場合

それぞれのパターンの作成方法について、詳しく見ていきましょう。

①元請独自の様式で作成する場合

特に元請が大きな会社だと、独自の様式を指定される場合があります。その場合は、指定された様式で作成する必要があります。

記載方法などで分からないことがあった場合は、元請に確認しながら作成しましょう。

②様式に決まりがない場合

元請から様式を指定されなかった場合、自分で様式を準備して作成する必要があります。

安全書類には「全建統一様式」という全国建設業協会が定めた幅広く利用されている様式があるため、様式を指定されなかった場合はこちらを利用すると良いでしょう。

安全書類には、それぞれの書類で必ず記載しなければいけないことがあります。全建統一様式を利用することで、決まりに則って安全書類を作成することができるでしょう。

社会保険労務士法人やさか事務所 代表社員 / 常磐労働福祉協会 会長兼代表理事

安全書類は特に様式の定めがないため、記載すべき事項が記載されていれば基本的にはどのような様式でも問題ありません。しかし自己流の書き方では、お手本とできるサンプルもないため記載ミスも増えてしまうでしょう。作成の際には全国建設業協会が定める全建統一様式を使用することをおすすめします。

再下請負通知書に記入する工事名称及び工事内容は、工事全体の名称や内容ではなく、自分が担当する工事の名称や内容を記載することに注意してください。また主任技術者など資格が必要な場合には、しっかりと資格を保有している者であるか確認しなければなりません。

作業員名簿に記載されていない者を新たに配置する場合には作業員名簿を作り直さなければならないため、あらかじめ作業員全員が記載されているか確認をしておきましょう。

一人親方が安全書類を作成する際の社会保険加入状況欄の記載方法

安全書類の中には、雇用保険や健康保険、厚生年金など、社会保険の加入状況を記載する書類が複数あります。

個人事業主である一人親方の場合、それらの社会保険には加入していないため、これらの欄は「適用除外」を選択しましょう。

一人親方でも安全書類の提出は必須

安全書類は、自分をはじめ現場全体の安全を守るための書類です。どんなに小規模な工事でも、提出しなければいけません。

元請や工事の内容によって、提出すべき書類は異なるため、かならず事前に確認しましょう。安全書類は種類が多く、作成にも時間がかかります。特に一人親方は、通常の作業に加えて安全書類も自分で作成する必要があるのです。

作成する時間がない場合は、手軽にグリーンファイルを作成することができる、グリーンサイトの活用も検討すると良いでしょう。

安全書類の作成はもちろんですが、万が一の事故に備えて、労災保険に加入することも重要です。一人親方でも、国の制度である労災保険に特別加入ができます。労災保険についても、ぜひ検討してみてください。

一人親方労災保険に安く入るには?

組合費での比較がおすすめ

一人親の労災保険の特別加入は国が用意した制度であるため、どこの団体からご加入いただいても労災保険料も補償内容も変わりません。そのため比較すべきポイントは団体ごとに違う組合費。

業界最安値で加入したいのであれば、業界最大手の「一人親方労災保険組合」がおすすめ。組合費は月額たったの500円です。

一人親方労災保険組合なら……

- 組合費は業界最安値の月額500円

- 加入証明書は即日発行

労災保険選びに迷ったら、まずは一人親方労災保険組合をチェック。手続きはたったの3分でできるので、これを機会に加入を検討してみてください。

監修者からメッセージ

一人親方労災保険組合顧問覺正 寛治かくしょう かんじ

一人親方に安心安全を提供したい

静岡大学法経学科を修業後、1977年4月に労働省(現厚生労働省)入省。2002年に同省大臣官房地方課課長補佐(人事担当)、2004年に同省労働金庫業務室長を歴任し、2007年に同省鹿児島労働局長。退官後、公益財団法人国際人材育成機構の常務理事、中央労働金庫の審議役を経て、2017年4月に現職。

厚生労働省では「地下鉄サリン事件」「阪神淡路大震災」「単身赴任者の通勤災害」の労災認定や「過労死認定基準」の策定などを担当し、労災保険制度に明るい。一人親方労災保険組合顧問としては、一人親方が安心安全に働けるよう、これまで培った労災関係業務や安全衛生業務の経験を生かして労災保険特別加入制度の普及や災害防止活動に取り組んでいる。

一人親方労災保険組合の労災保険特別加入手続き対象地域

| 北海道 | 北海道、青森 |

|---|---|

| 東北 | 宮城、岩手、秋田、山形、福島 |

| 関東 | 東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、茨城、栃木、静岡、山梨 |

| 中部 | 長野、新潟、富山、岐阜、愛知 |

| 北陸 | 石川、福井 |

| 関西 | 大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀、三重、鳥取、岡山 |

| 中国 | 広島、山口、島根 |

| 四国 | 愛媛、徳島、香川、高知 |

| 九州 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 |

| 沖縄 | 沖縄 |

一人親方が現場で働く際には、当然契約を結ぶことになります。契約は口頭であっても成立するため、契約書の作成が義務付けられているわけではありません。しかし、後に報酬や納期といった条件について、両者の間で食い違いがあるといったトラブルを避けるためにも書面で作成することが一般的です。

安全書類は種類が非常に多くなっていますが、その多くは法律で作成が義務付けられているわけではありません。しかし、労働安全衛生法には、元方事業者が請負人や請負人の労働者が法律に違反しないように指導しなければならないと定められています。

そのため、元方事業者が請負関係を把握する必要があり、そのための書類である再下請負通知書などは間接的に作成が義務付けられているといって良いでしょう。そもそも安全書類は現場において安全かつ適切な作業をするために必要とされる書類であるため、義務云々ではなく、しっかりと作成しなければなりません。